Dos semanas a atras se llevó a cabo la tercera edición de SmartCityExpo, y es la segunda en la que participo. Hubo muchas ponencias interesantes y algunas ideas quedaron muy presentes.

Kent Larson (MIT) dió la primer conferencia y Keynote del evento. Y más reveladora, por cierto. El planteo, que se repitió durante todo el evento, fué cómo escalar proyectos. Porque ya hay muchos pilotos andando, ¿y ahora qué? Incluso el mismo Alcalde de Barcelona afirmó enfáticamente que no quiere más proyectos pilotos, sino soluciones reales para la ciudad.

Kent presentó, en esa línea, el CityScope. Una plataforma de planificación virtual para las ciudades, basado en LEGOs y video-mapping. Increible!

Esta herramienta, permitiria a las ciudades virtualizar las decisiones y desarrollar escenarios posibles, mezclando el entorno físico de prototipado, con la generación automatizada a partir del uso de BigData.

Además de estas herramientas, El profesor Larson mencionó 6 retos en los que deben trabajar las ciudades:

- Ciudades de microciudades: las ciudades ya no deben ser pensadas de forma centralizada, sino con pequeños centros, donde exista el 80% de las cosas que el 80% de la población necesita. Para eso, desarrollaron el LEGO unit, donde cada unidad representa proporcionalmente esas facilidades.

- Mobility-on-demand: las ciudades deben proveer alternativas al transporte privado, y útiles a cada necesidad en cada momento de las personas. Donde ya no vale solo ir del trabajo a casa, sino diferentes rutas que se pueden hacer en diferentes medios de transporte. Larson presentó el prototipo de CarSharing llamado Persuasive Electric Vehicle (PEV), un auto eléctrico compacto y a la vez robótico.

- Living spaces on-demand: en el mIt estan probando casas adaptables y automáticas para afrontar las nuevas formas de vivienda y aprovechar al máximo el mínimo espacio. Lo llaman Micro-Units.

- Work spaces on-demand: ya existen espacios de co-working, hackspaces, y los mismos bares como starbucks donde la gente se reune a trabajar. Pero muchos no dan la privacidad que a veces se necesita. Debemos pensar en la versatilidad para cada ocasión.

- Urban food on-demand: agricultura vertical, gracias al desarrollo de los FarmLabs para adherirlos a los edificios y poder cultivar legumbres en comunidad.

- Urban Nervous System: «una ciudad solamente conectada no es smart, debemos pensar más allá».Las ciudades han sido pensadas desde la metafora de esqueletos (edificios), luego desde los sistemas circulatorios (infraestructuras) y ahora debemos pensarlas como si fueran un sistema nervioso, con sensibilidad.

Luego de habernos dejado reflexionando, podria decir que comenzó la segunda parte del evento. Nada más porque fueron los dos días y medio subsiguientes llenos de pequeños ejemplos y reflexiones. Nada tan contundente como lo expuesto por Larson.

Ni siquiera Richard Florida, personaje tan aclamado, nos dejó tan entusiasmados. Este excelente presentador, habló de las ciudades como espacios creativos. Una doble revolución está llegando a nuestros dias, la mas grande luego de la revolución industrial, según él.

Por un lado, salimos de la economía de la manufactura, pero no a una economia de la información ni del conocimiento, hay algo más profundo. «El poder de nuestra economia es compartir nuestra creatividad humana», porque la creatividad es algo humano y todos los seres somos creativos. Aunque yo creo que esto hay que tomarlo con calma, es interesante para reflexionar.

Y para que la creatividad funcione, requiere diversidad. Y por eso la segunda revolución está sugiriendo que las ciudades se transforman, se reurbanizan, se densifican y se transforman en clusters, para ser más diversas. Pero no es que sirva que una ciudad tenga un cluster especializado, sino que la ciudad misma se tiene que convertir en espacios de creatividad, «the city itself».

Luego nos contó de la historia de su padre, un trabajador americano, y su reflexión acerca del poder del trabajador. Ya que muchos laboratorios cuentan con especialistas que dictaminan que hacer, pero que los que verdaderamente conocen como son las cosas son aquellos que trabajan día a día, ellos son los que tienen que motivar el cambio. Los especialistas, cientificos, académicos, estan solo para acompañarlos.

Entonces, no se trata de individuos mas «smart», sino de la concentracion de individuos en comunidades, que al agruparlos, hace que seamos una sociedad más inteligente. «El gran valor está en Interactuar y conectarse, fomentar la serendipia.»

Finalmente menciona que en el futuro habrá 40 megaregiones, y que debemos pensar cómo se conectarán esas ciudades. Debemos desarrollar transporte para ir de una a otra rápidamente. Según él tendrá que haber trenes super rápidos.

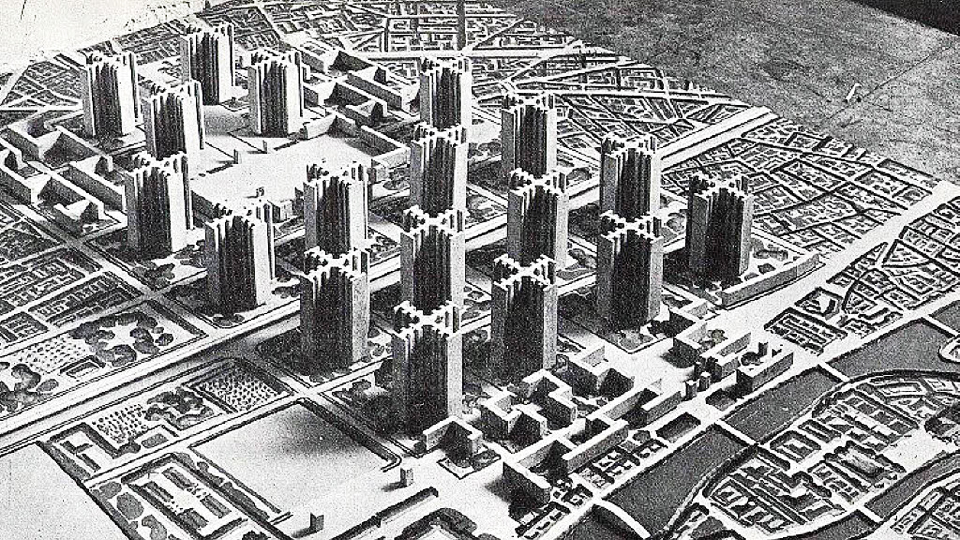

Su argumentación de la expansión horizontal de las ciudades, es que si el crecimiento es vertical, con torres hacia el cielo, debilitiamos la conectividad en el espacio publico, y por lo tanto disminuye la serendipia.

Él llama a las «Mega Regiones Funcionales», porque estas deben crear servicios y economias compatibles. Al final, serán ciudades-estado integradas.

Y dentro de las ciudades, ya no habrá una separación geográfica según clases económicas, sino que la división será según habilidades, porque todo tendrá que ver con las oportunidades que la ciudad brinde en ese territorio.

Plenarios

Además de las keynote, sucedieron plenarios temáticos en el SmartCity Expo World Congress. El primero de ellos, IT City Integrated Visions, dejó interesantes reflexiones sobre la toma de decisiones en las políticas públicas. Brenna Berman, CIO de Chicago, dió grandes ejemplos donde la tecnología es usada como forma de potenciar la colaboración entre los departamentos de gobierno y con la ciudadanía.

Por un lado, Brenna comentó que su objetivo es descentralizar las decisiones del Alcalde para que sean tomadas por los funcionarios y empleados estatales a traves del Big Data, lo que ella llama «Policy Approach». Para ello, conformó un pequeño grupo de ingenieros para desarrollar una plataforma open-source y capacitó a un «gran ejercito» de empleados que sepan como utilizar las herramientas para tomar «smart fast decisions». El poder de esta forma de trabajo, está basada en la estandarización para que todos los organismos hablen en el mismo lenguaje, cosa que muchos municipios carecen. Además,es importante realizar un trabajo en conjunto con universidades para capacitar especialistas y gerentes de gobierno para estar al día con el conocimiento. Otro tema es la falta de actualización en la academia, cosa que también sucede en muchos paises.

En segundo lugar, se destacó el «beneficiary feedback», donde se busca obtener la mayor cantidad de respuesta de los servicos prestados por el Gorbierno. Los ciudadanos pueden ser parte de la solución, debemos «salir de la idea de que el gobierno puede dar solución a todo».

En el panel, también se habló de la Innovación. Kevin Ashton, del MIT, definió el uso del término «Innovación» como una «integrated ovation». Otros miembros del panel lo han caracterizado como «a long word for the new» y como «a big blahh».

Es evidente, que todos están de acuerdo, que no está llevando a ningún lado, o por lo menos existe una confusión al respecto.

El gran tema es confundirlo con la creatividad, o la investigación. Ninguno de los dos son innovación si no hay un valor transmitido, o como lo mencioné alguna vez, un cambio cultural. Eso aún sucede en contadas instancias.

Otro panel sumamente interesante fué el Future Urban Sustainable cities, en el que se destaco el problema del crecimiento de las ciudades. Algo que Richard Florida había adelantado. Y los dos puntos a tener en cuenta para el desarrollo es la diversidad y el uso de zonas aún no ocupadas (greenfield urbanization).

Como todos los años se habló del trabajo en conjunto entre lo público y lo privado, pero la diferencia reside en pensar a las ciudades como un actor que se relaciona con otras ciudades compartiendo buenas prácticas y protocolos. «Las ciudades deben trabajar en conjunto en tener compatibilidad, porque muchas están llevando a cabo los mismos proyectos» dijo Jarmo Eskelinen, de Helsinki.

Como ejemplo, en Malta, las empresas de electricidad y agua se unieron en un solo grupo, para intentar optimizar recursos y dejar de ver a estos servicios como un impuesto. El ciudadano debe pasar de considerarlo un gasto, a un recurso propio que la ciudad ofrece y se debe cuidar.

Siguiendo con el desarrollo urbano, el problema de la movilidad también es un tema crítico. En el panel Mobility for Innovative Cities, se hizo mención al tráfico. Muchas ciudades están fomentando el uso de autos eléctricos, pero olvidan que el tráfico de autos eléctricos, también es tráfico. Entonces, Mohinder Singh, explicó que en Singapur el uso de legislación para detener el uso y tenencia del automovil ha sido muy efectiva. Para ello hay que limitar la venta de autos, para que aquellos que no lo necesitan, realmente no tengan que comprar uno. A la vez, el «Congestion Charge», que cobra un impuesto al acceder al centro de la ciudad, ha generado muy buenos efectos, incluso también en Londres. Esto no quiere decir que la ciudad vaya a recaudar más dinero, sino que sirve para controlar el uso del transporte privado. Además permite deribar fondos para mejorar el transporte público.

Un dato destacado, fué que las personas ahora usan el auto para muchas actividades. La medida tradicional de casa-trabajo trabajo-casa es solo un 30% de los viajes en auto, y el resto tiene fines de entretenimiento.

En resumen, hay que retomar ciertos valores colectivos, no solo se trata de «lo publico». Las decisiones abiertas de los ciudadanos, no significan que haya un bien colectivo común. Por eso hay que potenciar la toma de decisiones en consenso y no individuales.

Por último, el uso de la tecnologia nos permite avanzar en términos de comodidad. La misma, en el ambito de la movilidad, debe ser imperceptible. Además, quienes toman decisiones, deben comenzar a pensar el transporte desde que uno sale de su casa hasta que regresa a ella haciendo uso de las múltiples formas de movilidad El viaje debe ser placentero, conectado y simple.

Participación

Ya hablamos de las decisiones hacia el interior de los gobiernos. Pero hacia afuera, tambien sigue siendo un problema. El CitySDK ayuda a las ciudades europeas a desarrollar servicios para el ciudadano. Este utiliza Open311, una plataforma abierta para que las ciudades desarrollen sus aplicaciones y que no tengan que desarrollarla desde cero. Otra vez, ahorrando dinero y mejorando los servicios para que la ciudadanía pueda participar con su voz (speak up).

Sentilo, es la nueva comunidad que está creando Barcelona, para que todos puedan tener acceso al CityOS, la plataforma de sensores de la ciudad, y que además compartan iniciativas y desarrollos a través de su uso. Esta innovadora propuesta del ayuntamiento, se suma al cambio de paradigma que están sufriendo las ciudades en torno a ofrecer servicios a los ciudadanos de forma abierta y transparente. Algo que también es posible gracias a la versión 4 de Creative Commons que introduce el openData como forma de licenciamiento.

En un futuro cercano, los datos serán un servicio más, como el agua potable o Internet, y tanto la ciudad como las empresas deben brindar acceso.

Pero, no todos los ciudadanos participan de la misma manera, ni la tecnologia llega a todos lados. Esto no es un solar es un excelente proyecto llevado a cabo en Zaragoza, que recupera espacios urbanos en deshuso para la comunidad, en donde el trabajo se realizó con los grupos que iban a aprovechar esos espacios, a través de asambleas.

Y Tampoco es que todas las decisiones se pueden tomar en asambleas, «a veces simplemente los ciudadanos no van» nos dijo Dan de Neighborland. Neighborland es una plataforma para que los ciudadanos opinen sobre un proyecto urbano específico y aporten cosas que les gustaría ver en el lugar. Para ello se sirve de un sitio para el proyecto, y se puede usar twitter y sms, incluso posee una API para embeberlo en cualquier sitio. Pero, una de las fundadoras es Candy Chang, reconocida por sus intervenciones participativas en la vía pública, por lo cual también ofrecen plataformas fisicas para hacer que la hente participe.

Co-cities

Ya dije que las ciudades tienen que colaborar y compartir su experiencia, pero tambien estandarizarse. En términos de infraestructura, no puede ser que un sistema de trenes no sean compatibles entre una ciudad u otra, ni que se usen protocolos diferentes para los sensores. Ya tenemos experiencia de lo problemático que es la diferencia entre voltajes entre paises, por poner un ejemplo.

Para eso hace falta una plataforma, donde las ciudades compartan las iniciativas y las discutan entre si las decisiones a tomar en el futuro. Y en una misma región o país, puedan ahorrarse dinero y disgustos, contratando un mismo servicio entre todas juntas. «Si una ciudad no colabora, muere» un lema que salió del panel.

En ese sentido, es tambien necesario incentivar a las empresas a volverse abiertas, su negocio, debe estar en que si ofrecen un buen servicio, podràn proveerlo a toda una región. Ya no es cuestión de competir por cual ciudad es mejor, ni más inteligente, sino de buscar mejores resultados para la gente.

También se espera una dialéctica entre los diferentes conceptos de ciudad. Aún después de muchas experiencias, seguimos pensando en Ciudades inteligentes, Resilientes o Creativas como si fuesen cosas separadas.

Regeneración urbana y hábitat

Si bien nos gusta incorporar tecnologia en la infraestructura urbana, y nos fascina lo que los datos pueden lograr a partir de la red de sensores, también debemos pensar en el detalle.

La regeneración urbana es un debate continuo. Ya que se mezcla la esperanza de ofrecer más espacios para la ciudadanía, ofrece un marco de especulación económica y genera nuevas oportunidades a toda la población.

Pero la regeneración urbana no es buena de cualquier manera. Son conocidos los casos en que se genera Gentrificación o deshuso de los espacios. La densidad adecuada es variable y depende de muchos procesos.

Aún así hay casos destacables para tener en cuenta, como el ya mencionado de Zaragoza, o el de la zona costera de la Ciudad de Malmö que presentó Ilmar Reepalu, que ha recuperado su costa luego de haber sido ocupada muchos años por la industria y el puerto.

Y aún así muchas veces no hay que empezar de cero para mejorar la vida de las personas, se deben entender las necesidades de la gente y como mejorarla,

Los planes de regeneración urbana tienen que ir de la mano con los planes de cambio climático. Malmö tiene un plan de utilizar energia al 100% para 2020, al igual que Hamburgo o Singapur. Además hay que respetar la flora y la fauna local, previendo que esta no se vea afectada. Stig L. Anderson invita a usar la naturaleza para potenciar nuestras ciudades. Se trata de aprovechar la que ya existe, con sus características particulares.

Y en cuanto a la vivienda, los nuevos hogares deben permitirnos incorporar nuevas soluciones. Sobre todo para la vivienda social. El ahorro, recolección y reciclaje de agua debe estar incorporado en nuevos edificios y casas, al igual que sistemas centralizados de calefacción, y ojalá que tambien de producción y almacenamiento de energía o sistemas de cultivo. Son cosas que pueden ser costosas en un principio pero serán un gran ahorro en el futuro, para las personas que vivan en ellas y los gobiernos también.

Los espacios tendrán que ser vivibles, y para ello las personas tienen que querer estar, transitar, comprar, estudiar y trabajar ahí. Un barrio únicamente residencial será rápidamente transformado o será abandonado.

Y como ya lo mencioné anteriormente, las universidades son la clave para los nuevos desarrollos. Ya sea para una distrito productivo, como para una zona comercial. La Juventud le brinda nuevos usos al espacio, el conocimiento genera nuevas ideas y emprendimientos a su alrededor, y a su vez permite alimentar nuevos circuitos comerciales, espacios colaborativos y de trabajo.

Conclusiones

Ya que este texto ha sido extenso, mis conclusiones serán concisas:

- Compartir: las ciudades deben compartir ideas, resultados, proyectos e información entre si y con los ciudadanos para poder potenciar sus capacidades. La era de las ciudades competitivas se acabó, luego de iniciada la crisis, Europa o Norteamérica ofrece las mismas posibilidades que sudamérica o Asia. Es por eso que debemos consolidar una plataforma abierta de colaboración.

- Estandarizar: la probabilidad de que varias ciudades compartan iniciativas, proyectos e inversión, sumado a la posibilidad de expansión y unión de las ciudades en el futuro, ha de ser facilitado por estandarización de infreaestructura, protocolos y datos. Para ello, las redes de ciudades serán vital para ordenar el trabajo a futuro.

- Foco en el diseño de servicios: las ciudades deben orientarse a ofrecer servicios al ciudadano, para ello estar dispuestas a la investigación y al la apertura de nuevos caminos. Para ello, hay que cambiar la idea de impuesto-obligación por servico-participación.

- Fusión: el desarrollo de las ciudades debe fusionarse con los ciclos de la naturaleza, y asi como el de los procesos sociales. Debe ser sosten de la diversidad y de la equidad.

- Cloud+IoT: se debe comenzar a trabajar en protocolos que permitan acceder a los objetos conectados de la ciudad e interconectarlos con nuevos servicios. La ciudad será la responsable de brindar estos nuevos servicios abiertamente para que empresas/individuos puedan hacer uso activo.

- Participación: las formas de participación son múltiples, y los servicios participativos deben contemplarlo. Por eso las formas en que una sociedad se desenvuelve debe ser pensada con las 4P del desarrollo urbano (Public+Private+People Partners).

- Escalar: comenzar a ofrecer cambios reales a partir de pequeñas implementaciones en vez de proyectos pilotos con poco impacto. Que estos sean integrales y se integren con los ya existentes. Hay que lograr que la vida sea más simple para las personas, y no más compleja a causa de la tecnología.

Como última reflexión quiero destacar la facilidad que tiene Buenos Aires por su ubicación y su temprana urbanización. Que al ser comparada con otras ciudades importantes, se siente que tenemos muchos beneficios y que por conflictos economicos y políticos no hemos podido resolver.

Y creo que es hora de afrontar seriamente nuestro nivel metropolitano para resolver cuestiones trabadas durante décadas, además de tomar decisiones correctas y no por conveniencia para el futuro de nuestra ciudad. Porque estoy seguro que con pocas cosas Buenos Aires pasaría a ser la capital sudamericana que supo ser.

Como siempre ha sido muy agradable compartir estas ideas con colegas de todo el mundo. Y por suerte seguiremos haciéndolo la próxima semana ya que se realizará el Citycamp en Buenos Aires. El sábado 7 de diciembre en el CC General San Martin. Pueden inscribirse en citycamp.com.ar